五字真言:智、癡、誠、恆、謙。

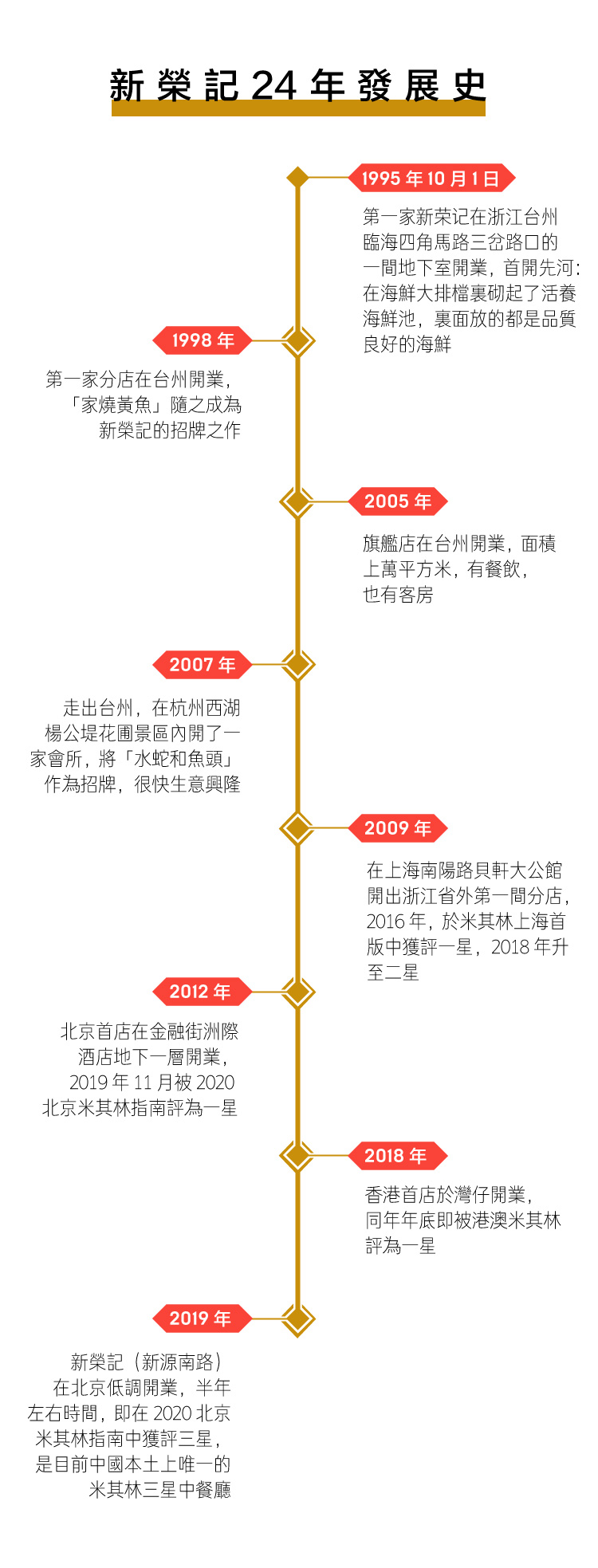

2019 年 11 月 28 日,米其林指南北京首版發佈,新榮記堪稱最大贏家:旗下共 3 家餐廳摘星,新榮記(新源南路)成為中國內地唯一三星中餐廳,另兩家店新榮記(建國門外大街)、新榮記(金融大街)各摘一星。

同一品牌同城 3 店共摘五星,在米其林指南 120 年歷史上,尚屬首次。

在本地風味強勢的北京,一家以台州菜、粵菜起家,逐漸演變為獨家菜系的餐飲品牌,何以幸運登至高點?

米其林指南放榜前幾天,名廚與新榮記創始人、董事長張勇進行了一次將近兩小時的對話。採訪時張勇剛從義大利回國,雲集世界頂尖名廚的義大利阿爾巴白松露節,第一次邀請米其林星級中餐大廚現場演繹白松露菜式,張勇卻給出了一個出其不意的選項──白松露蛋炒飯。

從台州臨海一家地下室大排檔,到中國內地唯一米其林三星中餐廳,代表中餐參加世界級美食盛會,新榮記這 24 年,究竟經歷了什麼?

「米其林是榮譽,比米其林更重要的是客人的口碑」

新榮記(新源南路)摘得三星之後,短短一天時間,接到訂位電話 800 多通,位子已經排到 2020 年 1 月中旬。在張勇看來,米其林的評分體系對於餐廳來說是個衝突,拿星之後儘管消費不菲,生意卻火爆起來,忙碌,同時更要保證出品穩定。

名廚:您對米其林怎麼看?

張勇:米其林指南是最高級別的餐廳評鑒,是大家永遠在追求的至高榮譽,就像世界盃一樣,哪個球隊不想拿世界盃冠軍?拿了冠軍之後有什麼好臉紅,這是你拼搏出來的。我不會假裝無所謂、不在意的樣子,拿星有什麼不好?還記得第一次拿到米其林星的時候,整個團隊是非常興奮,因為以前的概念都是國外的品牌才拿得到,哪裡想到自己有機會入選米其林指南。去年香港店拿到一星也很意外,很開心,這顆星特別珍貴,沒做過推廣,也不知道誰給的,拿星之後香港媒體全部對你的看法都不一樣了。

名廚:這次新榮記成功摘星,可能會帶來哪些影響?

張勇:其實我一直在想到底什麼地方打動了他們,如果有的話,我覺得自己做得好的有兩點,一是食材比較講究,24 年都在堅持做好食材。二是我們有自己的特色,做自己的東西,不會盲目追求什麼趨勢。米其林是品牌的無形廣告,也會為生意帶來很大幫助,但我們更希望能讓客人滿意,客人的口碑比米其林更重要,對團隊也是一種激勵,我們會對自己的要求更高,更加用心做事,用心對客。

從味美開始,一步步做到「好吃」

好吃,是新榮記一直堅持的初心。張勇自詡「漁民」、「吃貨」,他的朋友圈,不是那種愛浮誇炫耀的生意人,全是一心追求好菜的吃貨。

早年習武的他,再忙都要堅持運動,理由也很簡單:「我每天吃這麼多,碰到好吃的,我眼睛眨都不眨,都是拼命吃的,不好吃的少吃,好吃的我一個都不放過。不像很多做餐飲的人,他們都不太愛吃,所以就必須用運動來消耗一下。」

名廚:您如何定位新榮記?

張勇:做品質中餐的民族品牌,價格背後是品質,品質背後是付出。我們做不大,但希望活好一點,活久一點。企業一步步走下來,我也希望走得更遠,這幾年做的事也是一直圍繞這個願景。

名廚:怎麼才能做到「好吃」?

張勇:以前是解決溫飽,簡單粗糙地活著,但是隨著國力、財力、個人財富極大增長之後,人的需求發生改變了,開始追求精緻生活,高品質餐廳就必然會出現。對於品質餐廳來說,光是料理味美還不夠「好吃」,其他方面的體驗也很重要,香氛氣味、環境溫度、背景音樂、視線視野、器皿器物、服務節奏都要講究,慢慢延伸到身體的一種感覺。簡單來說,好吃是味蕾的感覺,講究是視覺甚至身體的感覺,最高境界的一種情感的連結。

新榮記兩道招牌菜詳解

做菜,新榮記開了很多先河:第一個把粵菜引到台州,用當地食材做了很多改良創新;走出去的時候,把台州菜作為特色來主打,讓北京、上海認識了「家燒黃魚」、「沙蒜豆麵」這些台州家常菜;到香港的時候,全部用香港的廚師,從台州菜、粵菜的組合,慢慢創出了一套「迷蹤拳」,形成自己的菜系。

「以前黃魚是台州大家宴客的大菜,就像東北殺豬菜一樣,但做法都是紅燒、家燒,一直沒有改變,有一次我在順德,吃到那邊用胖頭魚做的魚羹,覺得很好,人家用淡水魚能做,我用黃魚能不能做?我就盯著研發,後來加了花膠,海魚熬湯,比傳統的順德魚羹做法更講究,味道也有了提升。」

「這次去義大利表演,做了一個白松露蛋炒飯,讓老外見識到中國人怎麼做白松露、米飯、叉燒、雞蛋,用中國人最傳統家常的蛋炒飯來做,新榮記的炒飯在中餐裏是賣得很貴的,可以有不同變化,白松露、乾巴菌、蟹粉,不同的時間用不同的手法來做,而且用席前炒飯的形式呈現,配料、製作過程一目了然,拉近跟客人的距離。」

「廚師有技術,我有思想」

現在的張勇雖身居高位,仍然喜歡下廚做菜,每一次的菜式創新,他都要參與。新榮記的招牌菜看起來都很「平凡」,沒有噱頭,沒有擺盤,張勇經常要求廚師:不要虛張聲勢,你一想著要精緻,要創意,就變得很做作,家裡怎麼炒就怎麼炒,保留那種樸實,同時更講究,少放鹽,不用味精,用原湯給菜加味道。」

名廚:怎樣才算是一個好廚師?

張勇:我跟廚師說,什麼叫好廚師,第一是懂食材,比如這條魚的特性是怎樣、什麼做法最好、如何保存,都很重要;第二是味道,鹹淡味抓住;第三是火候,該軟就軟,該硬就硬,三點做好你就是好廚師了。那什麼叫大師呢,我覺得可能就是要把菜做得漂亮,器皿要漂亮,有品味,這些是來自生活的沉澱,一般的廚師是做不來的,比如像新派京菜名廚段譽,他選器皿的品味,對攝影的理解,到研究傳統文化,所以他做的菜背後都有自己的東西。最後一重最高境界就是變化,見招拆招,這需要有天賦。

名廚:您怎樣要求員工?

張勇:他們都覺得我是個好人,第二個是有點「神經質」,對一切產品、細節有些神經病一樣地追求,大家會覺得不可思議,但是最後出來好的效果,大家就覺得要做一個極致的東西,必須有「神經質」的態度,所以企業文化裏有五字真言「智、癡、誠、恆、謙」。智,不要用蠻力,用腦;癡,要做品質餐飲,無癡不成家;誠,要求廚師做菜要用三味真火,真料,真味,真誠;服務也一樣;恆是堅持;謙是謙虛,抬頭挺胸沒尾巴。

名廚:如何讓廚師團隊把您的創意落地?

張勇:不斷碰撞效果,不斷去嘗試,在這個過程中找到感覺了,再出標準,有些很快,試幾次就可以了,也有很多試了很多次都沒有結果,就廢掉了,基本上七、八成都是可以落地的。比如這道蟹粉包子,很多家都在做,但我們不能抄人家的,需要轉換,一個包子試了半個月,我會提出哪些點需要改變,一步步接近我理想的狀態。

名廚:如何保證每家分店都能達到出菜標準?

張勇:培訓,質檢,還要解決廚師做菜時的一種心態。做廚師有兩種目的,一是謀生,二是有所成就。想要有所成就,就不是只完成任務,而是對它喜歡,對它有追求。新榮記沒有所謂的出菜標準,我們不追求一模一樣,因為每個廚師都不一樣,但每個人都會用心地去做,努力和付出都是一致的。

名廚:「中餐的國際化表達」這幾年講得很多,你怎麼看?

張勇:大董是這幾十年中餐國際化的領軍人物,他創造的大董意境菜對中餐的影響是劃時代的。我也很欣賞孫兆國大師,經常討吃取經。他們已經把全身筋脈打通,到了隨心所欲的境界,我們的差距還很大,要多多學習提升。中餐國際化,取決你對國際市場的瞭解,對自己的瞭解,市場是檢驗標準的唯一準則,客戶的口碑才是餐廳能否成功的唯一砝碼。

名廚:如果可以不受任何限制地,打造一家理想中的新榮記,它會是什麼樣的?

張勇:我就想自己能夠在廚房裡面做菜給客人,這家餐廳不以盈利為目的,客人喜歡、認同,就像一個畫家要有人欣賞,一個餐廳給客人的感受,一定要有溫度,不能冷冰冰的。不是烤鴨燒個爐子就是樸實,食物的溫度、人的溫度、器物的溫度,都很重要。我追求米其林,這是餐飲人的榮譽,但我更喜歡吃那些開了幾十年的蒼蠅館子,那裡有更人間的煙火味。

番外篇:張勇的「餐廳指南」

「中餐裡面我最喜歡有兩家,一家是龍景軒,我覺得三星是當之無愧,為什麼?因為它穩定,只要德哥在它就永遠穩定,而且他做的一看就是大家風範,不會出錯。另一家是澳門永利的京花軒,一直都是二星,做的是官府菜,但是它厲害的地方是在澳門市場征服客人,靠的不是黃燜魚翅而是煎餅果子。」

「日本的很多餐廳都特別喜歡,三星兩星沒星的都有,最喜歡的一家叫『元吉』,天婦羅店,好像只有兩星,還有一家 Kadowaki 是做炸魚翅、松露飯的,生意特別好,日本人覺得它旁門左道,但是人家活得很好,中國人尤其是香港人特別推崇。我會經常去,隔了一段時間沒去就很想念,再去吃也不會煩。」

-end-