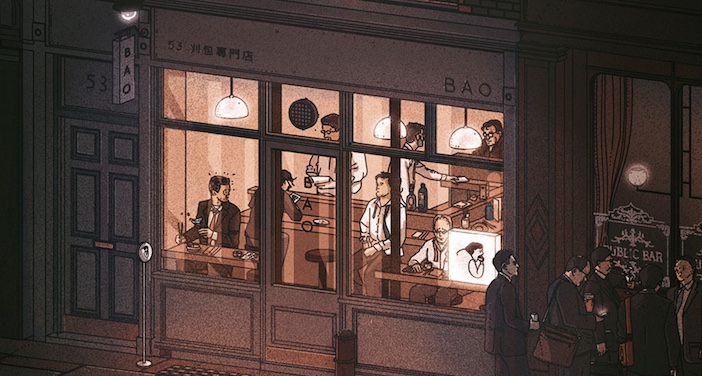

發揮藝術創作的熱情,經營美味。

倫敦飲食潮牌 BAO

在倫敦這樣一個國際型的大都會城市,廣納了來自五湖四海的人群,各式各樣的城市實驗在此發生,新舊品味融合成一氣。一家以台灣刈包發想的餐飲店 BAO,自 2015 年來,在倫敦打響名號,從東倫敦奈特市集(Netil Market)的 pop up 攤起家,到了 2019 年已有了「四家半」實體店舖在這個城市中運作,僱員超過 150 人。來自台灣的創辦人之一張爾宬笑著解釋:「那半家,指的是我們保留了最初在市集擺攤的小攤,固定在週六營業 4 個小時,我們算它半家。」

BAO 是以台灣小吃為發想的餐廳,目前在倫敦有 3 個據點,各提供不同菜單。BAO 為刈包專門店,使用湯種法和鮮奶的手做刈包,每天從烘培坊新鮮出爐,每週各式各樣的包產量達 1 萬 1 千個 。連同另外一家販售精緻港式及台灣餐飲的許儒華苑,在倫敦一共有 4 個據點,充滿創意又不失精準地詮釋台灣味。

BAO 的 4 家店,在倫敦都是炙手可熱的餐飲潮店,BAO 那圓臉人一口咬下包的招牌 logo ,可見於正中心的 Soho 區、大英博物館旁寸土寸金的文教區 Fitz,以及最知名的百年市集波若市集(Borough Market)。營業的時間一到,客人絡繹不絕,金髮碧眼的英國廚師熟練地做出一個一個圓滾滾的包配上 BAO 聯名的啤酒和清酒,在波若市集這家的分店,甚至還有卡拉 OK 室,可以體驗一下台灣風情高歌一曲的滋味。

由張爾宬與兩位香港移民第三代的夥伴鍾慧婷、鍾承達姐弟組成的三人團隊,相遇於倫敦大學的史萊德藝術學校(Slade Art School)。張爾宬表示,藝術學校提供了豐沛的資源和最大的自由,讓學生「把腦袋裡的想像化為真實」,開店其實也是這樣的,「開店跟做藝術作品很像,也是把腦中的面貌做出來,只是藝術作品做完放到展覽就結束了。店開了卻是開始,還有很多個 365 天等著。」

為何小吃能夠被英國市場接受?

談到 BAO 的小吃如何為英國的消費者所接受,張爾宬提出幾個觀點。第一個, BAO 在起初兩年在很多市集販售、範圍涵蓋東、南、北倫敦。倫敦本來在這些市集,就比較能夠接受一些獨立的社會實驗,許多人吃了 BAO 後對這種亞洲食物產生好感。第二個,BAO 鬆軟的麵包口感,夾著美味的肉塊和餡料,其實很像英國原本就有的漢堡和三明治,BAO 不過是做個小小的轉變,口感和邏輯都還在英國人的接受範圍內。

在做第一家實體店面之前,所有的事情都是由團隊 3 人一同處理的。但在 2014 年的時候,遇到了合夥人印度裔的 Sethi 家族 JKS 餐飲集團,看好 BAO 在倫敦餐飲的潛力,投資並予以管理的支持後援,比如人事雇用法規和管理系統,讓 BAO 更成為一個可以運轉自如的餐飲品牌。

菜色一開始也是團隊 3 個人一起研發,融合想法。但到了開店後,三人做出責任的分工,鍾承達負責經營管理,鍾慧婷負責外場,張爾宬負責與廚師開發菜色。對她來說,自始至終,「美味」都是料理的重點。即使很多菜色的靈感來自台灣,但也不一定要做得一模一樣,無論如何卻要很精緻。像盤中的辣醬,都是 BAO 的廚師將辣椒去烤到外皮焦化、再跟大蒜、糖醋以及香菜一起混打成泥,讓味道更有層次。炸牛肉可樂餅上面點綴的鹽花是英國知名的莫頓海鹽,讓英國的消費者「看得懂又吃得到美味。」

如何在英國經營一間店?

每個廚師有不同的背景,每個僱員可能也是懷抱著不同的原因來到倫敦,並應徵 BAO 的工作。面對這樣的多變化的背景,BAO 在研發菜色的時候,把每道菜的食譜實驗到非常精準,也在材料供需上作妥當安排,因此這些有廚藝經驗的廚師們,只要照著做,就可以做出美味的食物。

BAO 在管理上,發揮天賦的創意思考,推動「BAO School」作為員工的內訓課程。BAO School 內容包羅萬象,最初的起因是,團隊在經營餐廳的時候,有時候員工狀況不如預期,經營團隊從自我檢討的泥沼中踏出後,覺得應該要「開創一條新路」來營造團隊認同的氣氛,分享新知識和藝術。包學堂有時邀請餐飲從業人員或藝術家來舉辦講座,比如磨刀課、殺魚課,有時舉辦出遊產地探訪,也開過食物的中文課;重點是營造出一個員工們能夠彼此輕鬆交流的場合。張爾宬提到,「很多來工作的人,他們可能同時也是年輕的藝術家、設計師、音樂家,他們來到 BAO ,是因為認同這個品牌。然而餐飲的工作其實是很重複的,我們希望他們也可以享受在這邊工作的感覺。」

張爾宬繼續說明,英文裡廚藝 Culinary Art 跟中文一樣,都有個「藝」。「藝」它是藝術,同時也是手藝(craft),這點來說,廚師其實蠻類似藝術家的,因此從藝術學院一路走來進入餐飲體系,很能共感理解手藝人的堅持。BAO 也相當能體恤廚房工作人員的不同背景,甚至跟藝術家背景的員工一起舉辦自娛娛人的跨界活動。

這種藝術家出身的精神體氣,一直存留在 BAO 團隊身上。當詢問張爾宬,「 BAO 不時舉辦的一些跨界活動,是為了要維持社交媒體上的熱度嗎?」她笑了出來,「我們學藝術的,內心時常會有一些想做點什麼的火在燃燒,所以想做就做了,剛好大家也喜歡」。每天經營管理其實是壓力緊繃的事,做這些有趣活動、聯名商品,大概就是 BAO 團隊保持熱情的雙贏之道吧。

-end-

攝影:名廚