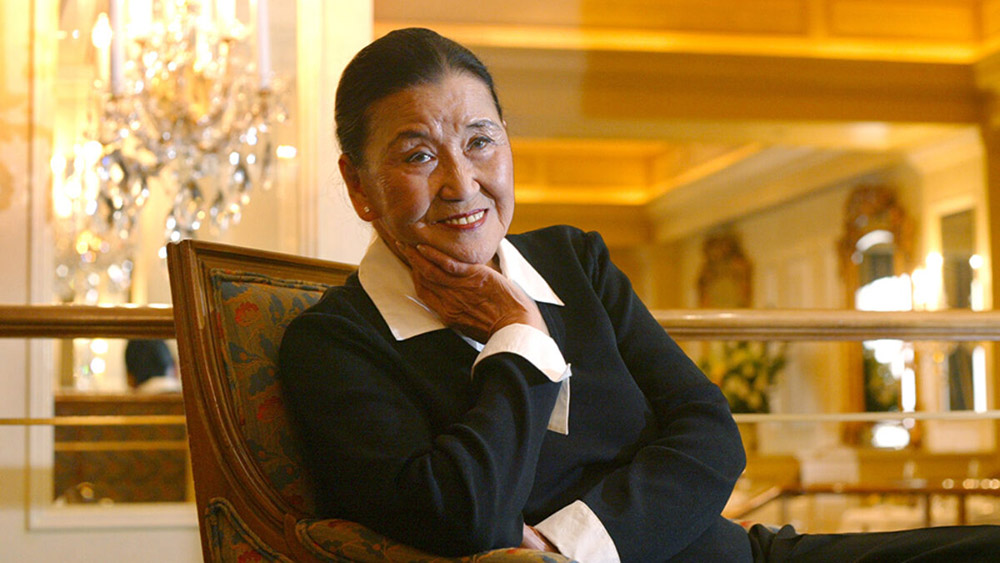

曾獲得詹姆斯・比爾德基金會「終身成就獎」榮譽的江孫芸,是她把精緻中餐帶到美國。

2020 年的 10 月 28 日,享有美國「中餐女王」美譽的華人江孫芸去世,享年 100 歲。由她一手創辦的「福祿壽」餐廳(The Mandarin)自開業以來,不斷獲得讚譽,還曾招待過季辛吉、帕華洛帝、阿諾・史瓦辛格等世界名人。甚至,拍攝《喜福會》電影的名導演王穎,也為她拍攝了紀錄片《宴會之魂》(Soul of Banquet)。

出生於中國江蘇無錫大戶人家中的江孫芸,深受做得一手好菜的母親影響,再加上家中長期聘請的兩位擅長料理北方菜和上海菜的家廚,從小她就對各式美食耳濡目染。

因為 20 世紀上半葉動盪的時事與戰亂,她輾轉來到美國,住宿在六姐家中。六姐家離唐人街很近,江孫芸也因此有機會吃遍整條唐人街的餐廳。當時的中餐菜式仍是以酸甜味為主的「雜碎」料理、或是簡易的蛋花湯等因地制宜的庶民菜色,並不能表現出中餐的博大優雅,這激發了江孫芸自己開一間餐廳的念頭。

「我想要讓美國人知道什麼才是真正的中國菜。」在上世紀 60 年代的舊金山,她下定决心,開設了中文名為「福祿壽」,英文則是帶有北方意味的 The Mandarin 中餐廳,與唐人街上多廣東移民口味的美式中餐做出差異。

而這間餐廳的開幕,也成為了她人生的重要轉捩點。

用精緻的中餐,不能征服美國胃?

在王穎的紀錄片裡,被譽為「慢食教母」、美國餐飲運動文人的 Alice Waters 緩緩道來她如何著迷於江孫芸的精緻中菜,帶給她截然不同的體驗。對這些美食家來說,江孫芸把正宗中菜帶到美國,就像是茱莉亞・柴爾德把法餐帶給美國那樣地重要。

對比於江孫芸的料理,當時唐人街上的中餐廳為了迎合消費者的口味偏好,每道菜都用酸甜的醬汁包裹食材,不但嚐不出食材滋味與優劣,節省成本過了頭,還造成了大家認為「中餐就是低檔次」的刻板印象。

江孫芸的「福祿壽」餐廳雖然只有 50 多個座位,經營上卻不會為了利潤而偷工減料,而是在菜單上用心做出特色,她的料理以道地北方菜和川菜為主,江孫芸擁有幼時富貴人家訓練出來的敏銳味蕾,就是最好的菜色指導。

起初,她甚至找不到合用的廚師,廣東籍的師傅不願意幫她,還好最後她找到一對來自山東的夫婦做菜,這餐廳終於成了。沒過多久,福祿壽餐廳就獲得《舊金山紀事報》報導,食客聞風而至,生意大幅提升,餐廳規模也擴大到 300 個座位。為了讓美國這些「老外」瞭解中餐的奧義,江孫芸規劃了一系列別出心裁的作法。

首先是升級用餐環境。 她不用當時中餐廳流行掛上大紅燈籠、裝飾龍紋的佈置,而是掛上了張大千、齊白石等人的高雅畫作,輔以古樸雅致的裝修風格,搭配她本人也親自穿旗袍坐鎮,教客人怎樣用筷子夾米飯、吃魚。

其次是餐廳菜單的革新。拔絲地瓜、紅燒肉、叫化雞、樟茶鴨、醬肉、鍋貼、烤鴨等一系列當時美國人極少有機會品嚐到的中式菜餚被她一一加入到餐廳菜單中,雖然製作過程費時費力,但她依然堅持傳統做法不變。

最後是對整體風格的掌控。她為餐廳中的餐具瓷器、員工制服、衛生清潔等都訂下標準,遇到舉辦宴會時,她更是盯緊後廚的出菜流程和前廳的招待方式,不放過每個細節。

加上她對食材的重視、對料理菜色呈現的精準拿捏,餐廳逐步建立了在全美的影響力和聲譽。透過以上種種努力,她用「福祿壽」改變了美國人對中餐的理解,也讓他們體會到了中餐的博大精深,從她後廚中走出的人才也成為了如今不少美國中餐廳的中流砥柱。

獲得終身成就獎,關注美國中餐走向

雖然「福祿壽」餐廳如今早已停止營業,但是餐廳中的很多料理依然被不少美國的中餐廳沿用。在 2013 年,江孫芸更是因其對餐飲業所做的傑出貢獻而獲得詹姆斯・比爾德基金會頒發的「終身成就獎」榮譽。

回憶起往昔歲月,江孫芸表示:「人們總是會問我,你要把這道菜放進菜單裡嗎?美國人是不會喜歡的。我會告訴他們,好的食物就是好的食物,這和你是美國人,或者我是中國人無關,只要是好的食物,我認為大家都會喜歡的。」

即便福祿壽餐廳在 2006 年停止了營業,晚年的江孫芸仍然在密切地關注著美國中餐的變化,並擔任餐飲顧問。生性直率的她坦言,美國中餐雖然已經發展了很多年,但是菜式上並無太大變化,加上一些費工夫的菜願意做的人不多,美國的中餐要發展得更好,依然有很長的路要走。

如今,江孫芸的兒子江一帆延續了母親對於中餐的深厚情感,創立了美國中餐品牌 P.F.Chang's(華館),現在在全美擁有 200 多家連鎖店,開啟了屬於他的餐廳經營與探索之路。

在江孫芸離世後,她的孫女 Siena Chiang 表示:「我會懷念祖母的親切、溫暖、無畏、智慧、活力、好奇心、博學和她享受生活的能力。我會懷念從她百年故事中學習到的東西,這些故事充滿了無盡的樂趣和不可思議的智慧。」

-end-

部分圖文素材引用自網路,僅作分享傳播使用,未涉及商業用途。

酸甜苦辣咸,品尝的都是人生。

济宁骄龙餐饮 行政总厨

内蒙古呼和大召餐饮管理有限责任公司 厨师长